夜读丨喜欢攒废品的母亲

- 国际

- 2025-04-08 21:21:05

- 75

和很多老年人一样,我妈妈也喜欢攒废品,这个习惯源于她俭朴的生活经验。我年迈的姥爷就曾是一个“拾荒者”,经常骑着一辆笨重的三轮车出去捡废品,以此补贴家用。因而,我妈妈很懂得生活的艰难与细水长流的道理。当她来城里帮我们带孩子的时候,也把攒废品的习惯一起带来了北京。

刚开始我和媳妇儿都是反对的,在“寸土寸金”的楼房里非得辟出一块地方来放废品,实在是既碍眼又浪费。但很快,妈妈用卖废品的三十多块钱买来一大包零食,成功“劝服”了我们。我俩一边吃,一边聊起小时候,竟都有过用纸壳子、易拉罐换饼干的经历,不觉感到这些要被遗弃的、破碎的废品也同样承载着温暖的记忆。

小时候,我们村子曾来过一些售卖麦芽糖、饼干和散装方便面的外地商贩,与集市上的摊位不同,这些商贩很懂得灵活变通。只要是他看得上的物件,比如废铜烂铁、旧纸壳子、不好卖的粮食等,都可以拿来换吃的,所以一时间很受村里小孩子们的欢迎。我也曾为此格外用心地收集过废品,加倍努力地捡过麦穗,成功兑换了两箱饼干。

有个皮孩子偷偷拿家里新买的热水壶换糖,引发了一场纠纷。从那以后,交易就必须得在家长的监护下进行。家长一参与,这以物换物的买卖就常在“估价”上谈不拢,很快,这些商贩就不来了。对于孩子们来说,这无疑是一种遗憾,但也正因留有遗憾,使得那段拿废品换好吃的时光格外珍贵。

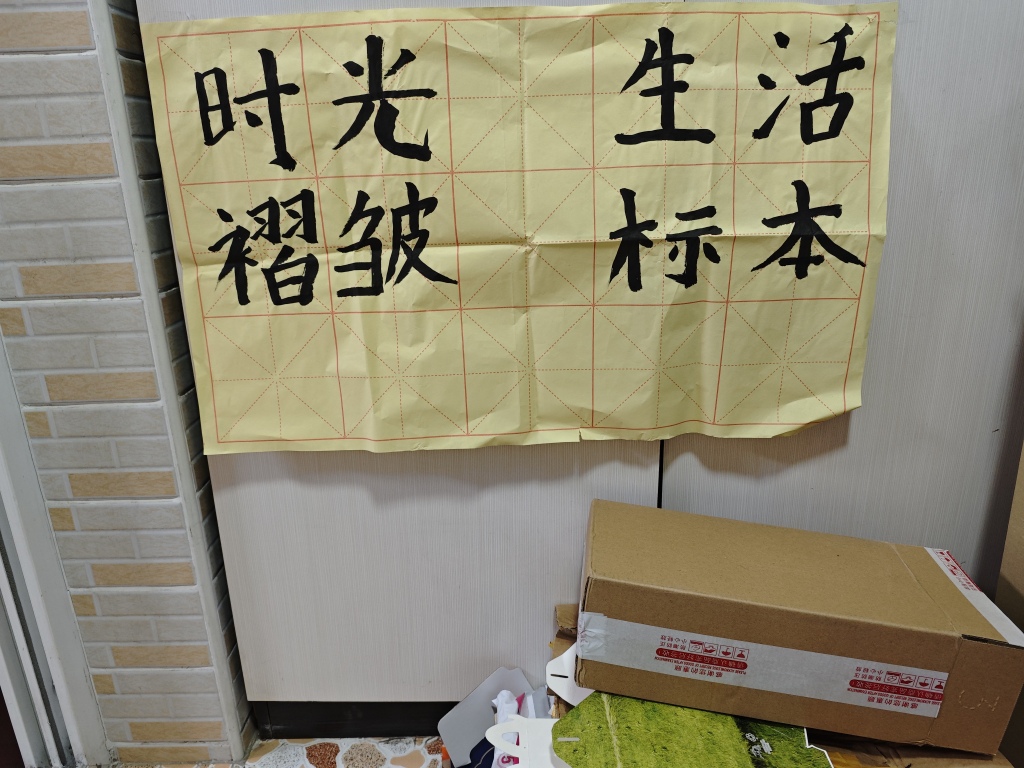

作者供图

因废品的时光褶皱里藏着这些有趣且甜蜜的记忆,我和媳妇儿决定支持并加入妈妈攒废品的行列。作为年轻人,我们颇有点浪漫主义情调,特意用塑料板在阳台上围出来一块空间放废品,还贴上了“时光褶皱”“生活标本”的彩色字条。这样一来,在我们家,攒废品倒有了一点收藏的意味。当然,废品最终还是要卖掉的。

说实话,第一次跟妈妈去卖废品,我还有一些不好意思。当小区门口一位上岁数的阿姨眼巴巴瞅着我们时,我都有种干脆把废品都送给她的冲动。但是,到了废品收购点,我才发现,原来攒废品来卖的人这么多,摊主忙得不可开交,一会儿称重,一会儿讨价还价。我不觉感慨,原来接地气的城市生活不止菜市场呀!

“一共27块6,给28,扫码还是现金?”摊主问。妈妈选择了现金,摊主脱下手套开始点钱,并随手递给我们一张印有“可上门回收”的名片。

“扫码”或“现金”,像是现代生活方式与传统习惯的隐喻,给人一种奇妙的碰撞感,但最后殊途同归于“买一堆好吃的”。对此,我的感悟是,无论时代如何发展,我们都能找回生活最本真的快乐。

有话要说...